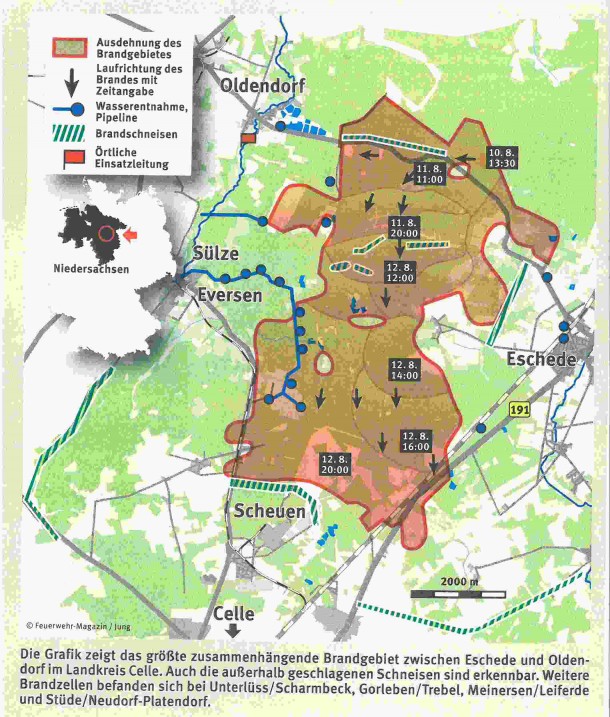

Bericht des Landesbeauftragten und Einsatzleiters Dipl.-Ing. Günther Kautzky in der Monatszeitschrift des THW vom Oktober 1966, neu interpretiert mit Filmbeiträgen aus dem Bundesarchiv und Bildern aus dem Bildarchiv der THWhS.

Tatsachen und Zahlen vom Einsatz der THW-Gruppe

Die Meldungen und Berichte über Ausmaß und Wirkung des Erdbebens in Ostanatolien vom 19. August 1966 lassen die Welt aufhorchen. Man erfährt, dass ganze Städte in Schutt und Trümmer zusammengestürzt sind, dass zehntausende Familien ihre Behausung, Hab und Gut verloren haben, dass ca. 2.000 Tote zu beklagen sind und ungezählte Menschen verletzt wurden.

Das Bundesarchiv bietet auf seiner Internetseite www.filmothek.bundesarchiv.de interessante Nachrichten, unter anderem zum Erdbeben in der Türkei 1966. Die UFA-Wochenschau vom 23.08.1966 berichtet über die Vorkommnisse in der Türkei, der Filmbeitrag ist hier zu sehen.

Rasch ist zu sehen, dass der türkische Staat allein nicht in der Lage sein wird, alle Maßnahmen und Notwendigkeiten zur Linderung der Not, zur Behebung der Schäden, zur Versorgung, Unterbringung und Gesunderhaltung der betroffenen Bevölkerung aus eigener Kraft durchzuführen. Unter den vielen Ländern, die Hilfsmaßnahmen einleiten, befindet sich auch die Bundesrepublik Deutschland. Während Spenden und Material deutscher Hilfsorganisationen versandt werden, entschließt sich die Bundesregierung zur Entsendung einer Einsatzgruppe des THW.

Auftrag und Vorbereitung

Am Nachmittag des 23. August 1966 erhält der Einsatzleiter Kautzky vom Direktor der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Weisung, eine Einsatzmannschaft aus 30 Helfern zusammenzustellen und dafür Sorge zu tragen, dass die Mannschaft am Freitag, 26. August, 7.00 Uhr, am Flugplatz Köln-Bonn bereitsteht. Die Auswahl der Helfer und des mitzuführenden Gerätes ist so zu treffen, dass die nach einer Erdbebenkatastrophe zu erwartenden technischen Hilfeleistungen durchgeführt werden können, die Mitführung von Fahrzeugen auf dem Luftweg ist nicht möglich, Verpflegung für 20 Tage ist mitzunehmen und am Einsatzort gegebenenfalls behelfsmäßig zuzubereiten. Zur Unterbringung der Einsatzmannschaft sind Zelte mitzuführen und entsprechende Medikamente, auch eine Kleinst-Wasseraufbereitungsanlage, sind mitzunehmen.

Der Transport wird in drei Noratlas-Transportflugzeugen der Bundesluftwaffe erfolgen; insgesamt stehen 7,5 t Nutzlast zur Verfügung. Der Landesbeauftragte für Nordrhein-Westfalen hat mitzufliegen, um Verbindung mit den zuständigen Behörden aufzunehmen, das Einsatzgebiet zu erkunden und für ordnungsgemäße Aufnahme der Einsatzarbeiten zu sorgen. Hinweise über Art und Umfang der zu erwartenden Einsatzaufgaben können nicht gegeben werden.

Daraufhin erhalten die Ortsverbände Bonn, Köln und Dortmund Weisung, je zehn Helfer aus den Berufssparten Bauhandwerker, Installateure, Elektriker zusammenzurufen und impfen zu lassen. Die Einsatzausrüstung wird aus Gerätekisten und Einzelgerät der Gerätesätze „B”, ,,R” und „E” zusammengestellt, die persönliche Helferausrüstung festgelegt; zur Unterbringung werden zwei LSHD-Zelte und als Verpflegung Bundeswehr-Rationen beschafft.

Ferner werden Luftmatratzen, Schlafsäcke, Medikamente, sanitäre Artikel und als Kocheinrichtung wurden Camping-Kochherde für Propangas- und Benzinbetrieb angeschafft. Der Geschäftsführer Kastner des Ortsverbandes Bonn erhält Weisung, am Einsatz teilzunehmen und dabei die Rechnungs- und Wirtschaftsführung zu übernehmen.

![Verabschiedung Köln-Wahn]()

Verabschiedung am Flughafen Köln-Wahn

Am 26. August gegen 6.00 Uhr stehen insgesamt 33 THW-Angehörige mit Einsatzausrüstung und Verpflegungsvorrat marschbereit am Flugplatz Köln-Bonn.

Flug nach Erzurum

Für den Transport der THW-Einsatzgruppe und ihrer Ausrüstung sind von der Bundesluftwaffe ein Passagierflugzeug „Convair” und zwei Transportflugzeuge „Noratlas” bereitgestellt.

Nach Verabschiedung durch den Präsidenten des Bundesamtes für zivilen Bevölkerungsschutz und den Direktor des THW fliegt die „Convair” mit der Einsatzmannschaft um 8.40 Uhr ab. Die noch verfügbaren Plätze im Flugzeug sind von sieben Reportern eingenommen. Die erste Flugetappe führt über Frankfurt – Stuttgart – Zürich – Mailand – Genua – Rom nach Neapel, dort Landung gegen 13.00 Uhr.

![Flughafen Neapel]()

Die Convair (links) und Noratlas (rechts) der Bundesluftwaffe bei der Zwischenlandung am Flughafen Neapel

Der Nachmittag wird zu einem Stadtspaziergang genutzt. Im Hotel „Terminus” wird übernachtet. Am 27. August um 7.20 Uhr erfolgt der Weiterflug . Es geht über Brindisi – Athen – Chios nach Izmir (Ankunft 20.30 Uhr), wo in der Kantine des amerikanischen Militärflughafens ein kleiner Imbiss eingenommen wird. Nach etwa einstündigem Flug ist gegen 13.30 Uhr auf dem Flugplatz Ankara eine Zwischenlandung, hier wird die THW-Gruppe von Vertretern der deutschen Botschaft begrüßt.

Diese können keine näheren Angaben über den zu erwartenden Einsatz machen und die türkischen Stellen in Ankara sind nicht darüber informiert, wozu die THW-Gruppe eingesetzt werden wird. Dem Verfasser wird aufgetragen, sich mit dem Vali (Gouverneur) der Provinz Erzurum und mit dem Generaldirektor des „Roten Halbmonds” in Verbindung zu setzen.

Zu der THW-Mannschaft kommen in Ankara ein Oberfeldarzt und ein türkischer Dolmetscher dazu. Der Oberfeldarzt hat von der Sanitätsinspektion des Bundesministeriums für Verteidigung den Auftrag, im Schadensgebiet Möglichkeiten und Notwendigkeiten für Hilfeleistungen auf dem Gebiet der Volkshygiene zu erkunden. Gleichzeitig übernimmt er die ärztliche Betreuung der THW-Einsatzgruppe. Der Dolmetscher ist ein junger Diplomingenieur des Aufbauministeriums in Ankara; er hat in Deutschland studiert.

Der Zwischenaufenthalt in Ankara ist kurz. Gegen 18.00 Uhr landet die ,,Convair” auf dem Flughafen Erzurum. Die THW-Gruppe wird begrüßt vom Generaldirektor des „Roten Halbmonds ” und von einem gesandten Angehörigen der Deutschen Botschaft, der ebenfalls als Dolmetscher fungiert. Als Quartier wird der Gruppe das Studentenheim der Universität Erzurum angewiesen; die Mannschaft wird im Autobus dorthin gebracht.

Am selben Abend treffen auch die beiden „Noratlas”-Flugzeuge mit der THW-Ausrüstung und Verpflegung ein; die Maschinen werden vom türkischen Militär entladen; die Fracht wird in vorbereitete Zelte verstaut. Ein Teil des Geräts und der Verpflegung ist wegen der geänderten Flugzeuggestellung (ursprünglich drei “Noratlas”) nicht mitgekommen.

Die THW-Gruppe ist zum Abendessen Gast des “Roten Halbmonds” (RH). Der Verfasser versucht, bei Gesprächen mit den Repräsentanten des RH Näheres über mögliche Einsatzaufgaben zu erfahren; sie sind jedoch dazu nicht in der Lage und verweisen auf die Zuständigkeit des Vali.

Die Fernsehsendung “Die Zeitlupe” berichtet am 06.09.1966 über die Hilfeleistungen der Bundesrepublik in der Türkei, der Filmbeitrag im Archiv des Bundesarchivs ist hier zu sehen.

Anlaufzeit in Erzurum

Am Sonntag, 28. August, führt der Verfasser ein ausführliches Gespräch mit dem Generaldirektor und dem örtlichen Präsidenten des RH und legt die Organisationsform des THW, Kräftezusammensetzung und Hilfeleistungsmöglichkeiten dar. Sie versprechen, sich für eine sinnvolle Aufgabenzuteilung einzusetzen. Infolge Sonntagsruhe besteht keine Möglichkeit, eine Verbindung mit Verwaltungsstellen aufzunehmen. Es wird festgestellt, dass sich das eigentliche Schadensgebiet auf drei Provinzen – “Vilajets” – erstreckt, für die jeweils verschiedene Vali (Provinz-Gouverneure) zuständig sind. So gehört die besonders in Mitleidenschaft gezogene Stadt Varto zum Vilajet Musch, der südwestliche Teil des Schadensgebietes zum Vilajet Bingöl. Im südlichen Teil des Vilajets Erzurum befindet sich Hinis, mit 4.500 Einwohnern die größte vom Erdbeben betroffene Stadt.

Am Nachmittag desselben Tages wird mit einem Kraftfahrzeug des RH eine Erkundungsfahrt in das etwa 160 km entfernte Hinis unternommen.

![Landstraße bei Hinis]()

Landstraße bei Hinis

Der Augenschein ergibt in der Hauptsache eingestürzte Wohnbauten, die in der traditionellen Bauweise erstellt sind. Mit Lehm vermörtelte unbearbeitete Natursteine bilden die Wände, dar über rohe Balken oder Baumäste als Tragwerk; eine etwa 0,5 Meter dicke, oben kuppelförmig gewölbte Lehmschicht bildet Decke und Dach. Es liegt nahe, dass Bauten dieser Art bei stärkeren Erschütterungen völlig aus ihrem Gefüge geraten und das schwere Decken- und Wandmaterial jäh zusammenstürzt. Dementsprechend sind die Auswirkungen auf Hausbewohner, Einrichtung und Vieh.

Die betroffene Bevölkerung hat aus den eingestürzten Häusern Verletzte, Tote, Hausrat usw. bereits geborgen. Maßnahmen zur Beseitigung des Trümmerschutts sind nur vereinzelt zu erkennen; es fehlen sicher dazu die nötigen Großgeräte und Transportfahrzeuge. Die Obdachlosen hausen in Zelten oder haben sich sonstige Behelfsquartiere errichtet; viele Familien kampieren im Freien.

Die in solider Bauweise erstellten Gebäude (mit Mauerwerk aus Kunststein oder behauenen Natursteinen, ordentlichen Deckenbalken und Dachkonstruktionen) und auch die Bauten in Stahlbeton sind durchwegs erhalten geblieben. Einsturzschäden sind offensichtlich nur dann entstanden, wenn Baumaterial, Zement, Zuschlagstoffe, Stahlbewehrung schlecht waren und nicht den bautechnischen Regeln entsprechend verwendet wurden.

Viele Geschäfte, Lokale, Werkstätten usw. sind in Betrieb. Die Bevölkerung, darunter viele rüstige Männer, füllt die Straßen. Verteilungsstellen für Zelte, Lebensmittel, einschlägige Räumwerkzeuge usw. sind eingerichtet, bündelweise liegen Schaufeln, Hacken, Spaten da und harren arbeitswilliger Hände.

Aus einem Gespräch mit dem zuständigen Hauptverwaltungsbeamten für den Kreis Hinis (,.Vertreter des Vali'”) und dem Gemeindevorsteher ergeben sich keine Anhaltspunkte für ein Tätigwerden des THW. Man weist darauf hin, dass in erster Linie Material- und Sachlieferungen für die etwa 8.000 obdachlosen Familien aus Hinis und den umliegenden, ebenfalls schwer zerstörten Dörfern notwendig seien.

Auch vom Vali, mit dem am folgenden Tag eine Besprechung stattfindet, ist ein Hinweis für eine Einsatzaufgabe der THW-Gruppe nicht zu erhalten.

Durch die Verbindungsaufnahme des deutschen Oberfeldarztes mit dem für die Proyinz Erzurum zuständigen Gesundheitsdirektor, erfährt der Verfasser am 29. August, dass unter den Trümmern des zerstörten Krankenhauses in Hinis noch wertvolle Medikamente, Arztausrüstungen, Krankenhauseinrichtungen usw. liegen, die für die Betreuung der Kranken dringend gebraucht werden.

Die Bergung dieser wertvollen Güter durch das THW wird sofort angeboten. In einer eingehenden Besprechung werden die näheren Einsatzbedingungen geklärt.

Am 30. August ist türkischer Nationalfeiertag aus Anlass des Sieges über die Griechen nach dem ersten Weltkrieg. Am Vormittag findet in Erzurum eine große Militärparade statt. Ein Teil der THW-Helfer sieht dabei zu.

Der türkische Gesundheitsdirektor hat inzwischen die Zustimmung des Vali für das Tätigwerden des THW in Hinis erhalten. Noch am Nachmittag werden vom RH Transportfahrzeuge zur Beförderung der THW-Helfer und der Ausrüstung besorgt und die Gerätschaften verladen. Die Marschbereitschaft wird zum 31. August angeordnet.

![Bereitstellung und Abfahrt]()

Bereitstellung und Abfahrt

Die örtliche Erkundung in Hinis, die am Nachmittag des 30. August stattfindet, ergibt, dass für die Bergung der Krankenhausgüter qualifizierte Arbeit, sachkundige Trümmerbeseitigung und bauliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind. Für einen echten THW-Einsatz ist nun grünes Licht!

Der Abmarsch der THW-Einsatzgruppe von Erzurum am 31. August verzögert sich bis gegen Mittag, da der Transportraum für die Männer nicht ausreicht, ausserdem Betriebsstoffe, Gas- und Sauerstoffflaschen noch örtlich zu beschaffen sind.

![Abfahrt]()

Abfahrt

Als ,Vorkommando’ treffen Verfasser, Arzt, Geschäftsführer, Dolmetscher und zwei Helfer gegen 16.00 Uhr in Hinis ein; kurz darauf kommen auch die beiden Lkw mit der Ausrüstung und weiteren vier Helfern an.

![Fahrt nach Hinis]()

Fahrt nach Hinis – mittig der Verfasser Dipl.-Ing. Kautzky

Sofort wird mit dem Zeltaufbau begonnen und als gegen 18.00 Uhr das Fahrzeug mit der übrigen Mannschaft eintrifft, sind bereits zwei LSHD-Zelte aufgestellt. Mit Zustimmung des RH sind von Erzurum aus zwei zusätzliche LSHD-Zelte aus deutschen Hilfssendungen mitgenommen worden, so dass für das THW-Lager insgesamt vier Großzelte zur Verfügung stehen.

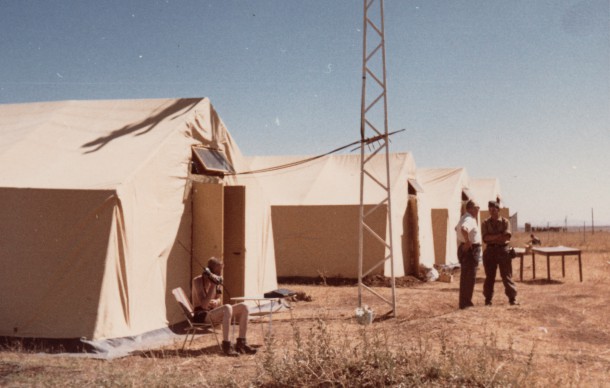

![Zeltaufbau am Einsatzort]()

Zeltaufbau am Einsatzort

Der Abend des 31. August wird mit der Weiterführung des Zeltaufbaus und Einrichtung des Lagers verbracht.

![Zeltlager THW Einsatzgruppe]()

Zeltlager der THW-Einsatzgruppe

Das Lager der THW-Einsatzgruppe befindet sich am Nordrand von Hinis, im abgeschlossenen Bereich der Kreis-Schule, deren moderne Gebäude keine Erdbebenschäden aufweisen. Wegen Ferien ist zur Zeit kein Schulbetrieb.

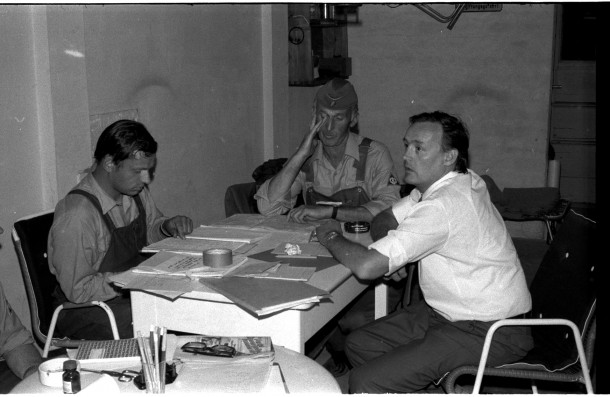

![Geschäftsführer Kaster]()

Geschäftsführer Kaster

Im Hauptgebäude ist ein Behelfskrankenrevier eingerichtet worden. Für die THW-Mannschaft ist von Vorteil, dass im Schulbereich die Wasserleitung (braunes Nutzwasser) funktioniert und auch elektrischer Strom vorhanden ist. Wasch- und Aborteinrichtungen der Schule kann das THW benutzen.

![Gerätelager]()

Gerätelager

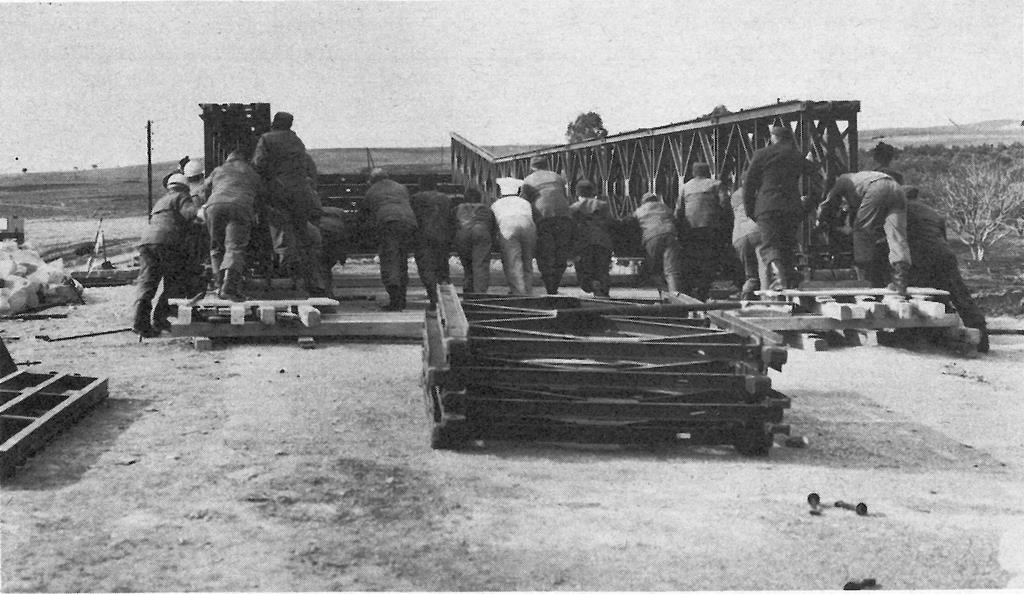

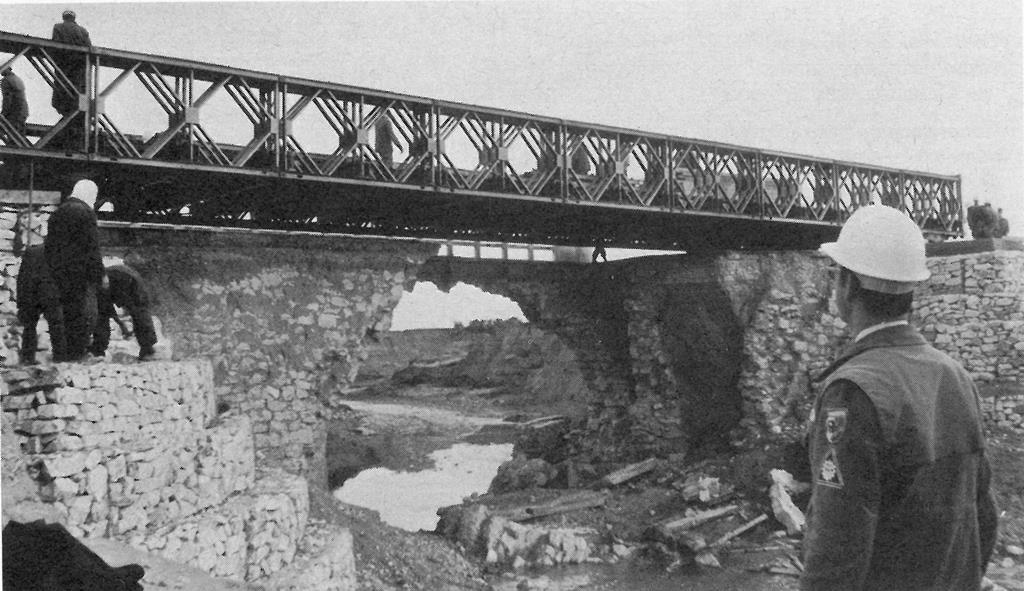

Einsatzmaßnahmen

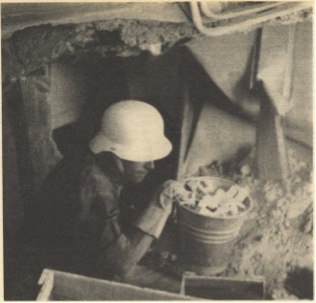

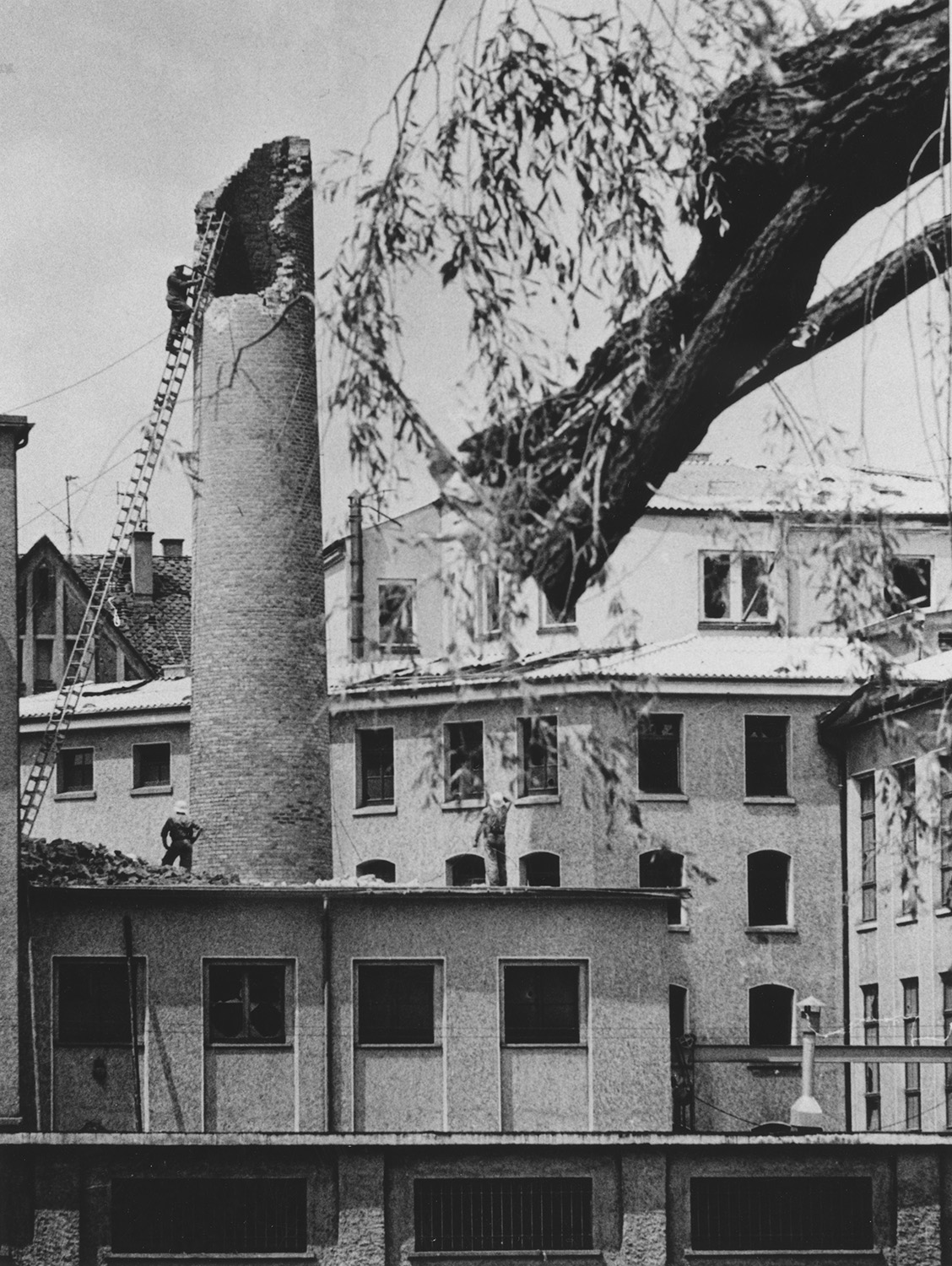

Am Morgen des 1. September werden die Einsatzarbeiten am zerstörten Krankenhaus Hinis aufgenommen. Nach baulichen Sicherungsmaßnahmen wird mit Demontage und Abtragen der abgerutschten Dachkonstruktion begonnen. Alsbald können die ersten Güter geborgen werden. Der Botschaft in Ankara wird fernmündlich und dem Direktor des THW telegrafisch der Beginn der THW-Einsatzarbeiten gemeldet.

![Türkei 1966]()

Ein Helfer birgt wertvolle Medikamente aus den Trümmern

Die örtlichen Verwaltungsstellen geben den Hinweis, dass das in Dach- und Obergeschoss beschädigte Gebäude der Kreisverwaltung schnellstens für einen Wiederaufbau hergerichtet werden müsse. Eine Prüfung ergibt, dass die Bausubstanz des Erdgeschosses gut erhalten geblieben ist und dass bei sorgfältiger Beseitigung der oberen Gebäudeteile auf das Erdgeschoss wieder aufgebaut werden kann. Fachgerechte Abstützungen und Aussteifungen zur Sicherung vor weiteren Einstürzen und umsichtiges Abtragen der Bauteile des zerstörten Daches und des Obergeschosses sind notwendig. Das THW hat eine weitere sinnvolle Einsatzaufgabe und beginnt damit am 2. September.

![Trümmer am schwerbeschädigten Krankenhaus in Hinis werden von der THW-Einsatzgruppe beseitigt]()

Trümmer am schwerbeschädigten Krankenhaus in Hinis werden von der THW-Einsatzgruppe beseitigt

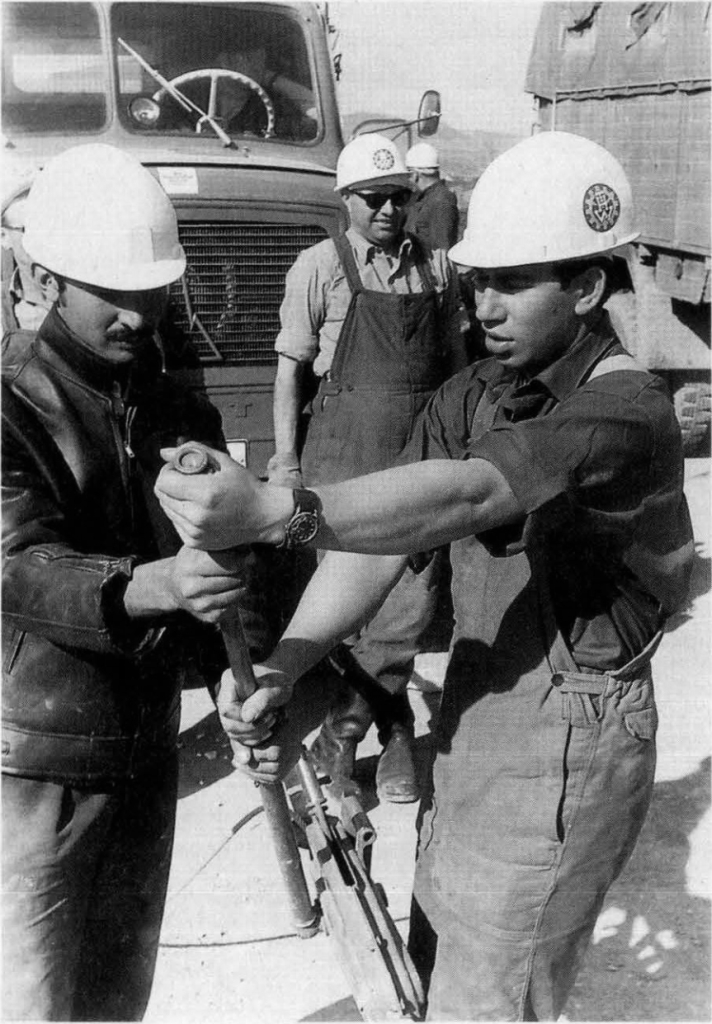

Der Chef der in Hinis stationierten türkischen Infanteriekompanie bietet Unterstützung an. Ab 2. September arbeiten täglich 20 bis 25 türkische Soldaten unter Führung eines Sergeanten gemeinsam mit den THW-Helfern. Die Zusammenarbeit klappt trotz sprachlicher Schwierigkeiten ausgezeichnet; die Infanteristen arbeiten geschickt, flink und mit offensichtlicher Begeisterung. Die türkische Einheit bringt jeden Morgen zum THW-Lager einen Tankwagen mit frischem Quellwasser zum Trinken und Kochen.

![Wasserversorgung des Lagers]()

Wasserversorgung des Lagers mit frischem Quellwasser

Ein Armee-Lkw holt pünktlich um 7.00 Uhr früh das THW-Arbeitsgerät zu den Arbeitsstellen und fährt es am Abend wieder zurück. Das Einvernehmen zwischen THW-Männern und Soldaten gestaltet sich bald herzlich und freundschaftlich.

Das Wasser in den Strängen der städtischen Versorgungsleitungen fließt seit dem Erdbeben braun-trübe aus den Hähnen und ist ungenießbar geworden. Am Nachmittag des 1. September unternehmen der Oberfeldarzt, der Dolmetscher und der Verfasser mit einem ortskundigen Führer einen Erkundungsmarsch entlang der Hauptleitung. Die halbe Wegstrecke wird im Jeep zurückgelegt, der Rest muss im Fußmarsch bewältigt werden. Das Wasser kommt aus mehreren Felsenquellen von einem etwa 12 km entfernten Gesteinsmassiv oberhalb des Kurdendorfes Altinpinar (,,Goldene Quelle”). Die Wasserabgabe der Quellen hat sich erheblich verringert. Die Mängel deuten auf Felsversetzungen als Folge des Erdbebens. Bei der Untersuchung der einzelnen Regulierstationen und der Hochbehälter werden große Verschmutzungen festgestellt.

![Fluss in der Nähe von Hinis]()

Fluss in der Nähe von Hinis

Die Sanierung der Wasserleitung wird am nächsten Tag durch sachkundige THW-Helfer in Angriff genommen. Nach einigen Tagen emsiger Arbeit sind Stationen und Hochbehälter sauber; das Wasser, dem nach Absprache mit den örtlichen Sanitätsstellen eine entsprechende Chlormenge beigegeben wird, fließt wieder klar aus den Leitungen.

Am 3. September treffen drei Großraumzelte (LSHD-Ausführung) aus deutschen Hilfssendungen in Hinis ein. Sie werden am 4. September von den THW-Helfern sachgemäß auf dem Gelände der Kreisschule aufgebaut und dienen dem provisorischen Krankenhaus zur Unterbringung von Patienten.

![Zeltaufbau]()

Zeltaufbau

![Mittagspause beim Zeltbau]()

Mittagspause beim Zeltbau

Eine Reihe nützlicher Einzelarbeiten wird von den Elektrikern der THW-Gruppe geleistet. Für das THW-Lager wird eine Platz- und Zeltbeleuchtung installiert, die sowohl mit dem Notstromaggregat betrieben als auch an das örtliche Netz – das nur zu gewissen Zeiten eingeschaltet ist – angeschlossen werden kann.

![Stromversorgung bei Nacht]()

Stromversorgung bei Nacht

Die E-Leitungen zum zerstörten Krankenhaus und zum Verwaltungsgebäude werden abgebaut. Eine neue Anschlussleitung zu den erhaltenen Krankenhaus-Nebengebäuden wird verlegt und in den Gebäuden selbst werden Leitungsschäden behoben. Auch in die Krankenzelte wird Strom für Beleuchtungszwecke und zum Betrieb elektrischer Geräte verlegt. An verschiedenen Stellen des städtischen Freileitungsnetzes werden Reparaturen durchgeführt, Schäden behoben und Provisorien beseitigt.

![Stromversorgung bei Tage]()

Stromversorgung bei Tage

Als Einsatzarbeiten wären schließlich noch diejenigen Maßnahmen aufzuzeichnen, die für einen ordnungsgemäßen Lagerbetrieb notwendig sind: Bau einer Latrine, einer Brauseanlage, einer Abfall-Verbrennungseinrichtung, ferner Anfertigung von Regalen, von behelfsmäßigen Tischen und Bänken u.a.m., eine Reihe von Reparaturen wird von sachkundigen THW-Helfern an Krankenhausgerätschaften und an Armee-Fahrzeugen vorgenommen.

![Toilettenbau]()

Toilettenbau

Am 3. September unternimmt der Verfasser gemeinsam mit dem Oberfeldarzt eine Erkundungsfahrt in das erdbebenzerstörte Varto (2.800 Einwohner). Die Schadenseindrücke sind im Grunde die gleichen wie in Hinis, nur ist der Zerstörungsgrad in Varto infolge der größeren Intensität des Bebens noch ausgeprägter. Dem zuständigen Hauptverwaltungsbeamten (,,Vertreter des Vali”) werden in einem eingehenden Gespräch die Einsatzmöglichkeiten des THW dargelegt und Hilfeleistung angeboten. Der Vali-Vertreter dankt und weist darauf hin, dass in Varto alle technischen Hilfsmaßnahmen von der türkischen Armee durchgeführt werden und dass keine Notwendigkeit für den Einsatz sonstiger Hilfsmannschaften besteht.

Das Erkundungsergebnis in Varto macht offenkundig, dass ein Einsatz des THW außerhalb Hinis nicht in Frage kommt. Nochmalige Ortsbegehungen in Hinis mit den Behördenvertretern und Situationsbesprechungen am 4. und 5. September ergeben keine weiteren Ansatzpunkte für notwendige THW-Arbeiten. Der Botschaft in Ankara und dem Direktor des THW wird das Auslaufen des THW-Einsatzes angezeigt.

Die THW-Gruppe führt die Einsatzarbeiten in Hinis am 10. September ordnungsgemäß zu Ende. Die Trümmerbeseitigung beim Krankenhaus und die Abtragungs- und Sicherungsarbeiten am Verwaltungsgebäude bieten nunmehr die Voraussetzungen für einen baldigen Wiederaufbau. Aus dem zerstörten Krankenhaus wurden vom THW etwa vier Tonnen Medikamente, Krankenhaus- und Laboreinrichtung, Arztinstrumentar, Mobiliar, Krankenkarteien, Fachbücher, Wäsche, Lebensmittel usw. im Wert von etwa 60.000 DM und in durchweg noch verwendbarem Zustand geborgen. Eine große Anzahl von Türen, Fenstern, Heizkörpern, Leuchten, Waschbecken, Armaturen wurde zur späteren Wiederverwendung ausgebaut und gelagert. Auch aus dem Verwaltungsgebäude haben die THW-Helfer Akten, Mobiliar, Öfen, Beleuchtungskörper u. a. sichergestellt und erhaltene Fenster, Türen, Wasserbehälter, Armaturen usw. zur Wiederverwendung ausgebaut.

Am Sonntag, 11. September, wird die THW-Einsatzgruppe auf Kraftfahrzeugen des „Roten Halbmonds” von Hinis zurück nach Erzurum befördert. Auf Weisung des Bundesministeriums des Innern verbleiben die aus Deutschland mitgeführten Großzelte in der Türkei und werden der Gesundheitsbehörde in Hinis übergeben. Das gleiche geschieht mit den Restbeständen an Verpflegung, Medikamenten und Sanitärartikeln.

Am Vormittag des 12. September beginnt vom Flugplatz Erzurum aus in drei „Noratlas”-Flugzeugen der Rückflug der THW-Mannschaft und der Einsatzausrüstung nach Deutschland.

![Erzurum]()

Flugfeld Erzurum mit den drei Noratlas Flugzeugen der Bundeswehr

Zwischenstationen mit Übernachtungen werden in Ankara und Neapel eingelegt.

Am 14. September gegen 15.30 Uhr kommen die THW-Helfer wohlbehalten am Flugplatz Köln/Bonn an und werden von Ministerialdirektor Thomsen im Namen der Bundesregierung und des THW-Direktors herzlich begrüßt.

Einsatzerfolg und Erfahrungen

Die anfängliche Zurückhaltung der amtlichen Stellen gegenüber einem Tätigwerden des THW im Erdbebengebiet weicht nach dem Einsetzen der Arbeiten in Hinis alsbald einer echten Aufgeschlossenheit und vorbehaltlosen Anerkennung. Der Vali lässt am 4. September bei einer Inspektionsfahrt nach Hinis den Verfasser zu sich rufen, bedankt sich in aller Form für die dargebotenen Einsatzleistungen und verabschiedet sich mit den Worten: .,I am very happy!” Der Hauptverwaltungsbeamte für Hinis (,,Vertreter des Vali”) hebt bei der Verabschiedung hervor, dass das emsige, geschickte und einsatzfreudige Zupacken der deutschen Helfer die einheimischen Männer moralisch aufgerüttelt und zu aktiverer Selbsthilfe angespornt habe. Auch die Ärzteschaft des Krankenhauses Hinis, der Gesundheitsdirektor für Erzurum, Präsident und Generaldirektor des „Roten Halbmonds ” sprechen Lob und Anerkennung für die erwiesene Hilfe aus. Besondere Ehrungen und Lobbezeugungen erfährt die THW-Mannschaft bei ihrer Abreise in Hinis und in Erzurum.

Nachhaltigen Eindruck macht der THW-Einsatz auch auf die einheimische Bevölkerung. Wenn bereits auf Grund der traditionellen deutsch- türkischen Freundschaft und ehemaligen Waffenbrüderschaft allgemeine Sympathie besteht, so sind es doch die Arbeitsleistungen der deutschen THW-Männer, die besonders beachtet und bewundert werden. Mancher freundliche Blick, mancher spontane Händedruck und manche Einladung zu einem Glas Tee, bezeugen echte freundschaftliche Wertschätzung und Anerkennung.

Türkische Publikationsorgane beschäftigen sich ausgiebig mit dem Einsatz des THW. Die Presse bringt laufend Berichte, das türkische Fernsehen filmt die Arbeiten in Hinis. Mit Befremden erwähnen türkische Blätter die unsachlichen und überspitzten Meldungen einiger deutscher Berichte über die Anlaufphase in Erzurum.

Die fachliche Zusammensetzung der Einsatzmannschaft und die Auswahl der Ausrüstung haben sich in jeder Weise bewährt. Das Vorhandensein THW-eigener Fahrzeuge hätte manche Erleichterung bedeutet, insbesondere hätte ein stets verfügbarer geländegängiger leichter Lkw (Jeep) Vorteile und Zeitgewinn bei Erkundung, Verbindungsaufnahme und Einzelmaßnahmen gebracht.

Leistungsfähigkeit und Gesundheitszustand der Helfer blieben durchweg zufriedenstellend. Nur in vereinzelten Fällen traten vorübergehend Darm- und Magenbeschwerden, Grippe und Rückenschmerzen auf.

Die mitgeführte Bundeswehr-Verpflegung war ausreichend, kräftig und fand im allgemeinen auch Anklang.

![Kochstelle und Reparaturplatz]()

Kochstelle und Reparaturplatz

Ihre Zubereitung auf den Propangas-Kochherden in Camping-Ausfertigung gelang recht gut. Kartoffeln, Gemüse und Obst wurden durch örtliche Einkäufe ergänzt. Der anfänglich in Deutschland zurückgebliebene restliche Verpflegungsvorrat gelangte am 4 . September zum THW-Lager Hinis. Vorsorge für Umstellung und Verpflegung aus Inlandsbeständen war bereits getroffen.

![Verpflegungslager]()

Verpflegungslager

Für die Unterbringung der Helfer erwiesen sich die LSHD-Großzelte als besonders zweckmäßig, ebenso die mitgeführten Luftmatratzen und die Schlafsäcke. Die große Tageshitze und der viele Staub brachten das Bedürfnis nach täglicher Körperwäsche.

![Schlafstätten]()

Schlafstätten mit Luftmatratzen

Da die drei Waschbecken und die zwei Brausezellen der Schule nicht ausreichten, wurde im THW-Lager eine Behelfsbrauseanlage aus zwei Blechtonnen auf einem Holzgerüst errichtet. Aus gesundheitlicher Vorsorge nahm man davon Abstand, im nahegelegenen Fluss zu baden.

![Brauseanlage im Bau]()

Brauseanlage im Bau

Für die Verständigung zwischen Deutschen und Türken setzten sich in hervorragender Weise die beiden Dolmetscher ein. Verschiedentlich ergaben sich Verständigungsmöglichkeiten auf Englisch, insbesondere bei den türkischen Offizieren.

Vorausdispositionen und praktisches Anlaufen des THW-Einsatzes wären wesentlich erleichtert und vereinfacht worden, wenn durch eine Vorerkundung und vorbereitende Verbindungsaufnahme mit den zuständigen türkischen Stellen die tatsächlichen Einsatzerfordernisse an Ort und Stelle festgestellt worden wären und davon ausgehend, der Kräfte- und Ausrüstungsbedarf, die Arbeits-, Unterkunfts- und Verpflegungsbedingungen hätten ermittelt werden können.

![Abendessen]()

Abendessen

Als besonders nützlich und beachtenswert erscheint die Zusammenarbeit eines Hygienikers und eines Technikerteams bei Planung und Durchführung grundlegender Katastrophen-Hilfsmaßnahmen. Das so nützliche Zusammenwirken zwischen dem Bundeswehrhygieniker und dem THW gibt dafür ein sehr treffendes Beispiel.

Von den Beteiligten verlangte der Einsatz harte Arbeit, körperliche und seelische Anspannung, Umstellung auf völlig andersgeartete klimatische Verhältnisse, Einführung in landeseigentümliche Mentalität und Lebensgewohnheit, Zurückstellung der persönlichen Ansprüche, schließlich auch Geduld. Die Helfer waren 14.976 Stunden im Einsatz und leisteten dabei 4.344 Arbeitsstunden.

Das THW hat alle Veranlassung, mit voller Genugtuung und mit Stolz auf seinen Türkei-Einsatz 1966 zurückzuschauen.

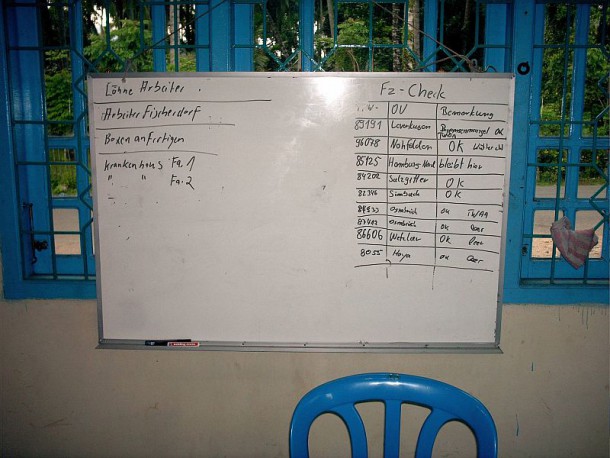

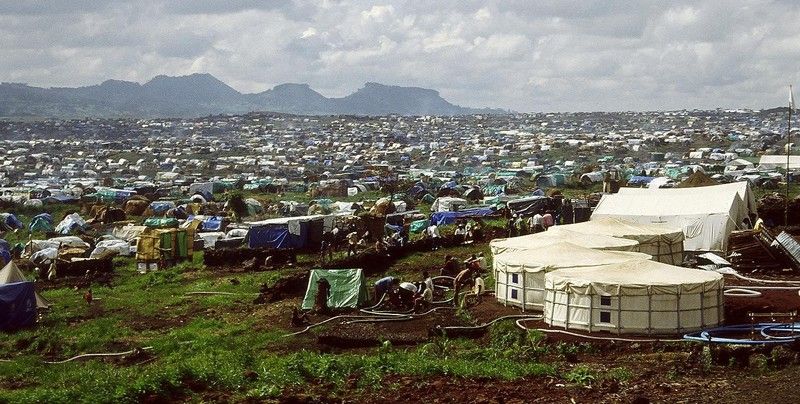

UN-Karte Ruanda

UN-Karte Ruanda Lager um Goma – Flüchtlingszelte bis an den Horizont

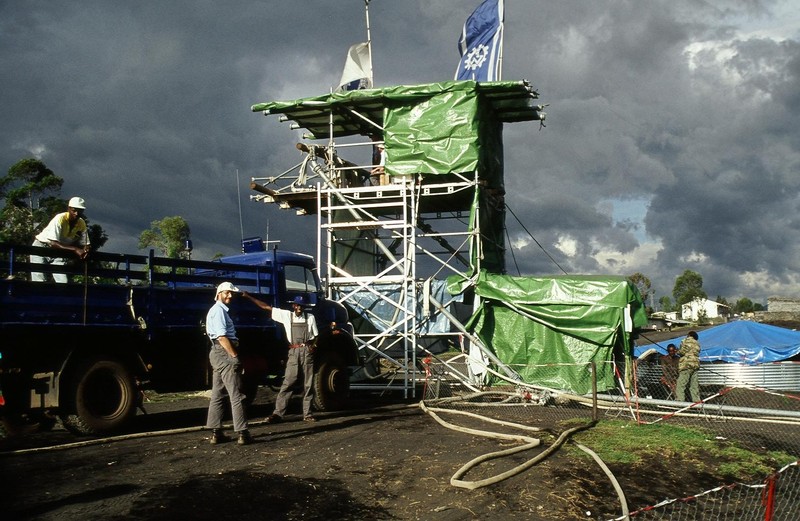

Lager um Goma – Flüchtlingszelte bis an den Horizont TWA – Arbeitsplatz des „Bademeisters“, des Trinkwasserlaboranten, der sowohl das Roh-, als auch das Reinwasser untersuchte. Im Container ist das komplette Trinkwasserlabor untergebracht. Mit der ständigen Überwachung des Trinkwasser sichert der Laborant die Qualität des abgegebenen Wassers.

TWA – Arbeitsplatz des „Bademeisters“, des Trinkwasserlaboranten, der sowohl das Roh-, als auch das Reinwasser untersuchte. Im Container ist das komplette Trinkwasserlabor untergebracht. Mit der ständigen Überwachung des Trinkwasser sichert der Laborant die Qualität des abgegebenen Wassers. Über eine Million Menschen flüchteten nach Goma – Blick aus einem Wassertanker des THW auf die mit Flüchtlingen überfüllte Straße bei Goma

Über eine Million Menschen flüchteten nach Goma – Blick aus einem Wassertanker des THW auf die mit Flüchtlingen überfüllte Straße bei Goma Das Sinnbild für effektive Hilfe: der provisorische Wasserturm oberhalb des Hafens von Goma

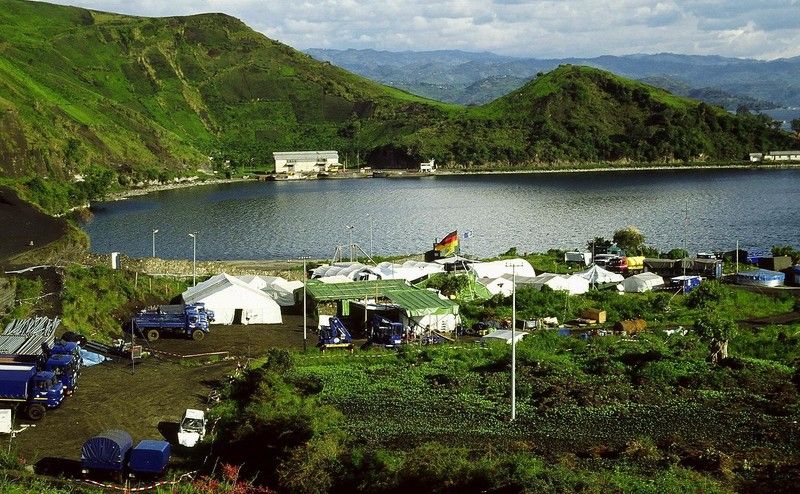

Das Sinnbild für effektive Hilfe: der provisorische Wasserturm oberhalb des Hafens von Goma Goma-Basis

Goma-Basis Klassenzimmer im Flüchtlingslager Buhimba

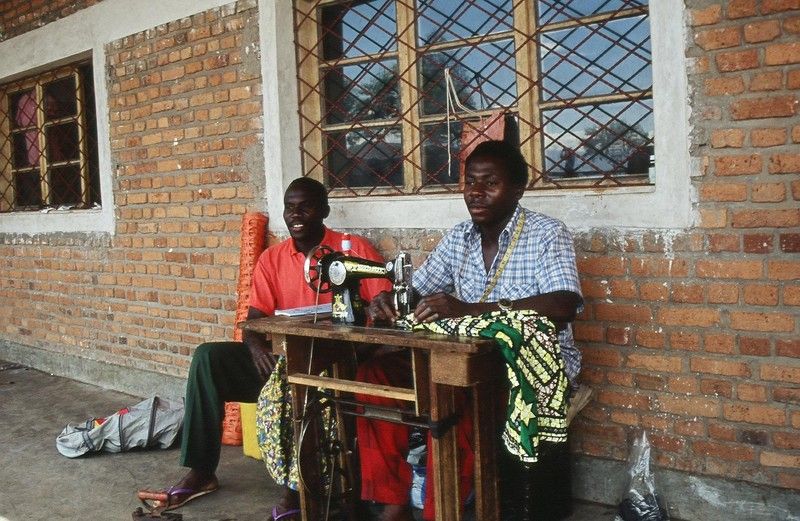

Klassenzimmer im Flüchtlingslager Buhimba Der Schneider von Himbi – im Flüchtlingslager Himbi verwandelte er viele graue THW-Latzhosen in praktische Gürtelhosen

Der Schneider von Himbi – im Flüchtlingslager Himbi verwandelte er viele graue THW-Latzhosen in praktische Gürtelhosen Kinder Goma: Hallo Muzungu – trotz der bedrückenden Lebenssituation in den Flüchtlingslagern hatten die Kinder immer Spaß, wenn die Muzungus (afrikanische Bezeichnung für hellhäutige Menschen) in ihren hellblauen Outfits mit den hellblauen LKWs kamen, frisches Trinkwasser lieferten und so für Abwechslung im eintönigen

Kinder Goma: Hallo Muzungu – trotz der bedrückenden Lebenssituation in den Flüchtlingslagern hatten die Kinder immer Spaß, wenn die Muzungus (afrikanische Bezeichnung für hellhäutige Menschen) in ihren hellblauen Outfits mit den hellblauen LKWs kamen, frisches Trinkwasser lieferten und so für Abwechslung im eintönigen  Lebensmittel, wie hier Bananen, wurden mit Einbäumen über den Kivusee transportiert

Lebensmittel, wie hier Bananen, wurden mit Einbäumen über den Kivusee transportiert THW-Helfer mit lokalen Kräften – Lokale Hilfskräfte und THW-Einsatzkräfte arbeiteten eng zusammen. Zur umfangreichen Ausstattung gehörte auch ein geländegängiges Krad.

THW-Helfer mit lokalen Kräften – Lokale Hilfskräfte und THW-Einsatzkräfte arbeiteten eng zusammen. Zur umfangreichen Ausstattung gehörte auch ein geländegängiges Krad. In den Flüchtlingslagern bereiten Frauen in großen Töpfen und Schüsseln die Nahrung für die geflüchteten Menschen zu

In den Flüchtlingslagern bereiten Frauen in großen Töpfen und Schüsseln die Nahrung für die geflüchteten Menschen zu Ein Wassertanker an der Abladestelle Adra-Lake

Ein Wassertanker an der Abladestelle Adra-Lake Eine Abladestelle von Trinkwasser auf der täglichen Route der Tankfahrzeuge: das Lager Himbi. Dort betreuten drei deutsche Ordensschwestern rund 30.000 Geflüchtete

Eine Abladestelle von Trinkwasser auf der täglichen Route der Tankfahrzeuge: das Lager Himbi. Dort betreuten drei deutsche Ordensschwestern rund 30.000 Geflüchtete Lokale Kräfte, wie hier im Waisenkinderlager Buhimba, wurden vom THW eingestellt und ausgebildet, damit sie selbständig die Wasseraufbereitung durchführen können.

Lokale Kräfte, wie hier im Waisenkinderlager Buhimba, wurden vom THW eingestellt und ausgebildet, damit sie selbständig die Wasseraufbereitung durchführen können.